ミニ大通の並木から 2022

【スペシャルレッスンについて】

「時にはたくさん束ねてみよう」という事で昨年から定期的に始まったのが、スペシャルレッスンです。たとえば、春なら色とりどりのチューリップや何種類かのクリスマスローズを。初夏ならシャクヤクが外せません。

また、夏になればバラをカラフルに仕上げたり、秋にはダリアやアジサイ、冬ならアネモネといった具合です。場合によっては、器とセットで仕上げるのも、このレッスンの醍醐味でありましょう。

もっとも、スペシャルと聞けば何だか難しいと思われがちですが、スパイラルブーケは、ある程度の花の数があった方が作りやすいので、慣れてしまえばこちらの方が簡単です。そして、出来上がった時の気分もスペシャルになるのはいうまでもありません。(2022.2)

【近ごろのラナンキュラス】

近ごろのラナンキュラスは花姿や色も豊富で、数年前とは比べ物にならないくらい、日本で多くの品種が作出されています。とりわけ、私が好んでいる新しい種類ほど、その名前がフランスの自治体や景勝地にちなんでいることが多く、何だか興味深い。

ロシェル、セルベール、モルヴァン、マイエンヌ、ロンシャン、オルレアン、グルノーブル、アンディーブ、ルルド、ラマノン、ボーヌ、モンタンヴェールなどがあり、エシレにいたっては覚えやすいバター色の品種だったりします。

ちなみに、写真のものはアルプスの麓にある名高いスキーリゾート地の名前、クールシュヴェルという品種で、小ぶりな蕾とスノーボールとの相性の良さは「ジス・イズ・ラナンキュラス!」と叫びたくなる逸品です。(2022.3)

【花の咲くところ】

シリアの首都ダマスカスで自生していた香り良いバラをダマスクローズと呼ぶように、私たちに馴染み深い花は世界の思わぬところで咲いています。

たとえば、シクラメンが国花であるパレスチナ。アネモネなど聖書やギリシア神話に登場する植物は乾いたこの土地が原産です。よく聞くガザ地区にはヒナゲシが群生しています。

それから、赤いチューリップが国花であるアフガニスタン。野生のライラックやジャスミンがあることはあまり知られていないでしょうか。

そして、この写真のブーケで束ねているヒマワリとビバーナムが国花のウクライナ。国旗の黄色は小麦を表し、映画「ひまわり」の舞台となったことはいうまでもありません。(2022.4)

【ブーケ・ロンについて】

ブーケ・ロンとはフランス語で「丸い花束」というほどの意味です。今から50年ほど前、パリの花屋のジョルジュ・フランソワやアラン・シャンフェランニが始めた茎をスパイラル状に束ねて作るブーケは、今日、私たちにも身近な存在です。

「それまでのものは綺麗ではなかったから」と考案者がいうように、この丸い形は、どんな花瓶にも飾りやすく、どこから見ても美しく、どこにでも運びやすいのはいうまでもありません。

ちなみに、ブーケ・ロンの派生として、野菜を用いるものや、花を種類ごとにまとめるグルーピング、クリスチャン・トルチュが禾本科植物なんかを加えて田舎風に発展させたブーケ・シャンペトルなどがあります。(2022.5)

【父の日のブーケ】

黄色いバラを父の日に贈る慣習は日本特有ですが、これには理由があります。今から40年ほど前、日本の経済団体が父の日の販促として、黄色をテーマカラーに制定しました。

そこで、当時の花屋はそのキャンペーンに乗じて、黄色いバラをこの機会に売り出しては、と画策します。なぜなら、黄色いバラの花言葉は「嫉妬」で、贈り物としてはとかく敬遠されていたからです。ただ残念なことに、現状では母の日のカーネーションほど定着はしていないかもしれません。

とはいえ、6月の第3日曜日はバラが旬を迎える頃で、相性の良いビバーナムも出回る季節です。ご覧のように、他の色のバラが妬むほど、黄色いバラのブーケが美しく仕上がるのはいうまでもありません。(2022.6)

【エピ・ド・ブレ】

エピ・ド・ブレとは、フランス語で麦の花穂というほどの意味で、一年中お金と幸運に恵まれるようにと、麦を7月7日7時に7本刈り取って家の中に飾る習慣です。聖ヨハネの麦とも呼ばれるのは、この行事も夏至に関係しているからでありましょう。

そこで、このエピソードに由来して、7月は麦をご用意しています。7本束、ブーケ、そしてリースと、どんな形であれ、その黄金色は部屋はもとより、私たちの心も明るく照らしてくれるのはいうまでもありません。

ちなみに、麦おばさん、コルンムーメが現れるのもちょうどこの時期です。畑を守るべく、波のようにうねりざわめきながら、夏の美しい麦畑を駆け抜けていきます。(2022.7)

【白磁の花器ふたたび】

一見すれば、アンティークとか、古物とか、アノニマスといった言葉を連想させる、内藤美弥子さんが作る白磁の花器には、どこか控えめで、誰かに見つけてもらうのを待っているような佇まいがあります。

それは作品でありながらも親しみやすく、かといって商品と呼ぶのも似つかわしくありません。なぜなら、以前この欄でご紹介したように、オリジナリティ溢れる製作技法が、この唯一無二の花器を生み出しているからでありましょう。

4年半振りとなるこの夏の展示では、24点の新作が並びます。特筆すべきは、全てオーバル型だということで、縦横でその表情が変わり、置き場所を選びません。これもまた、内藤さんの優れたデザインでもあります。(2022.8)

【リリオペについて】

ギリシア神話に登場する水の妖精の名前がついたリリオペは、草丈が膝下ほどの常緑多年草で、懸垂する剣状の細葉が特徴です。夏から秋には花も咲きますが、花屋に並ぶのはもっぱら葉のみで、色は写真の濃緑の他に斑入りもあります。

パリの花屋、カトリーヌ・ミュレーはこの葉を紐のように結んで使い、クリスチャン・トルチュはギリシア神話に倣って、リリオペの息子であるスイセンと束ねることで、愛情豊かな母子のブーケに仕上げました。

ちなみに、花市場でリリオペはミスカンサスというススキの学名で流通しています。輸入先のスリランカではそう呼んでいるみたいですが、どう考えても、ススキとは別の植物であることはいうまでもありません。(2022.9)

【秋色のアジサイ】

秋色のアジサイとは、夏に咲いたアジサイの色が変化して、少し落ち着いた色合いになった状態のことを指します。むろん、気象条件によってその変化は異なるわけですが、この秋色のために、オランダでは様々なアジサイの品種改良が行われてきました。

といいますのも、ヨーロッパでは、アジサイが夏よりも秋に楽しむ花として人気が高いからです。美しく変化した低い彩度は、色づいた秋の実や葉と喜んで混ざり合います。ドライフラワーとしてではなく、ブーケとしての楽しみ方です。

秋色のアジサイはまた、雪国に住む私たちにとっては、近づく冬のサインでもあります。この花のレッスンを終える頃には、コートが手放せなくなるのはいうまでもありません。(2022.10)

【冬はアネモネ】

風が良く吹く早春に咲くことから、ギリシア語で風を意味するアネモネですが、この花は春よりも冬が似合う気がしています。花首をまとうパセリ状の葉がまるで襟巻きをしているようで、何だか、冷たい北風をしのいでいるではありませんか。

そういえば、ルノワールは多くの花の絵を残していて、晩年までアネモネを描き続けていました。しかし、彼の描くアネモネからは、春の暖かな光というよりは、冬の静寂な空気みたいなものが常に感じられます。

また、ゴダールもこの花に冬の季節を見ていたに違いありません。映画「女は女である」では、11月10日の暦がクローズアップされる場面がありますが、その部屋にはアネモネが活けられていたのも偶然ではないでしょう。 (2022.11)

【マジックアマリリス】

その説明書によれば、水も土も要らず、35日ほどで咲くというのが、オランダから届いた新品種のアマリリスです。奇術師マギーが拵えたかのように、マジックアマリリスと呼ばれています。

もとより、お客様からその存在を教えていただき、初めて仕入れたこの球根。一体どう咲くのか興味津々、新年の贈り物としても喜ばれそうです。

さて、お陰様でミニ大通に根を付けて15年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

えっ、COVIT-19の抗原検査でネガティブが出たことに、その意味を勘違いして、もう一度検査したでしょって?まあ、そんなことはいいこなしよ。(2022.12)

ミニ大通の並木から 2021

【早春のグラス】

春のよみがえりの象徴として、ギリシア神話に登場する、アネモネ、ヒヤシンス、クロッカス、スイセンはどれもが球根植物です。それは原産地である地中海沿岸の気候と関係しています。

この地域は、乾季と雨季があり、自生する花は栄養を蓄えるべく、葉や茎が層状、あるいは球状になっているわけです。その球根植物を古代人は春の復活の象徴とイメージしたわけですが、私たちも、視覚的に春の兆しを感じることはいうまでもありません。

早春のグラスと名付けた、原種のチューリップ、ムスカリ、クロッカス、スイセンなどの球根付花はグラス付で、おひとつ¥1,100。厳冬の季節に、透明なタンブラーの中で瑞々しい球根を花や若葉とともにお楽しみいただけます。(2021.1)

【私の花器コレクション・10】

以前、この欄で述べたように、内藤美弥子さんの花器を展示販売したのは、今から3年前のことです。すぐに完売したこともあって、実は店にひとつも無かったわけですが、昨年末、内藤さんから提供していただきました。

何でも、底の部分にひびりがあり、どれもが販売に至らない品だといいます。むろん、使用するには問題ないわけで、むしろ、こちらとしては嬉しいお話となり、店の備品となりました。

新たな私の花器コレクション。やはり、その形や重さは使いやすく、あらゆる花や葉、色にも合う事があらためて確認できています。並んだ姿も美しく、手間を惜しまず、時間をかけて削り出され生まれる白磁の花器。またいつか展示販売をしたいものです。(2021.2)

【私の花器コレクション・11】

少し大きめのブーケを飾るのに重宝しているのがこの壺型のガラス器です。数年前に、ワンコインショップで偶然見つけたもので、本来はキャニスターですが、安価な事もあって、今でもいくつか常備しています。

その大きさは、高さ20センチ、口径10センチと蓋を外せばブーケを飾る器としてはとても理想的です。また、モールガラスのデザインは、水を入れてしまえば、工業製品特有の質感をあまり感じさせません。

ちなみに、この花器については、お客様に「売り物ですか」とか「どちらで購入できますか」といったご質問を度々受けますが「ワンコインショップです」と答えると、皆さん一様に驚かれます。そのぐらいバランスの良いキャニスターなのです。(2021.3)

【チューリップのブーケ・ファゴ】

チューリップの切花を部屋に飾った経験がある方なら、茎が日に日に伸びていくことをご存知でありましょう。それがブーケに仕立ててあれば尚更で、半円形の整った花束が数日後にはどこかバロック絵画を思わせる動きのある姿になっています。

そんなチューリップの個性をより引き出すのは縦長に束ねるグラフィカルな様式、ブーケ・ファゴです。ファゴとはフランス語で薪というほどの意味で、この場合、花は概ね直線状に束ね、最後だけ螺旋状に束ねて仕上げます。

写真は花木の美しい4月に作ることができるチューリップのブーケ・ファゴです。とりわけ、茎の柔らかいチューリップと花木を束ねる場合、この技法は折れやすい茎を保護する効果があります。(2021.4)

【桜とライラックが咲く間】

ミニ大通の桜が咲き始める5月の店内は、毎週、香りの良い花で溢れます。まず、1日はスズラン。いわゆる幸せの香りです。それから、母の日がある第2週目がバラ。ミルラ香やダマスク香の優しさに包まれます。

続いて、第3週目は旬を迎えたシャクヤク。甘く瑞々しい香りに心が踊る方も多いでしょう。そして、第4週目が札幌に住む私にとっても身近なライラック。庭や公園でこの香りが漂っていることはいうまでもありません。

たしか、スウェーデンには「バードチェリーとライラックが咲く間」という素晴らしい季節を意味する言葉がありましたが、この時季の札幌がまさにその通り。休暇をとって出掛けたくなる5月は、ブーケ作りが週替わりで楽しい季節でもあります。(2021.5)

【夏至のリース】

ケルト人のミッドサマーにしろ、ゲルマン系の祭りにしろ、キリスト教の聖ジョンの日にしろ、神社の茅の輪くぐりにしろ、共通するのは北半球においての夏至であり、一年で一番強まる太陽の力です。

夏至のリースは、この時期に育った草花や枝を用いて仕上げたもので、その内容に決まりはありません。しかしながら、北半球で太陽の光を十分に浴びた新鮮な植物で作ることは大切です。

ゲルマン風に7種類とか、キリスト風にヨハネの薬草のオトギリソウを加えても良いでしょう。ちなみに、この写真ではトリフォリウム、リモニウム、ノコギリソウに、ドルイドの教えでは夏至の灌木でもある、ヒースを加えて、ケルト風に仕上げました。(2021.6)

【ノーズゲイ】

ノーズゲイとは、英語で鼻先を楽しませる飾り、というほどの意味で、テューダー王朝時代に流行した花とハーブを集めた花束のことです。当時の人々は、伝染病の予防や下水の匂いを避ける目的で、この束で花を押さえていたといいます。

いわば、花のマスクというわけですが、自然の香りは不安な気持ちを取り除いてくれますから、近頃の私たちにも必要かもしれません。おうち時間に飾れば、気分が爽やかになるというもの。

そういえば、2012年ロンドンオリンピックでのセレモニー用の花束はノーズゲイでした。バラとハーブのグルーピングは、イギリスの名高い花屋、ジェーン・パッカーのデザインだったことはいうまでもありません。

(2021.7)

【私の花器コレクション・12】

この直径6センチ、高さ11センチのガラスタンブラーには様々な使い道があります。たとえば、葉を巻いてしまえば、スズランのブーケをしっかり飾ることが出来ますし、乾燥したラベンダーを500本巻き付ければ、夏を思い出すタンバルが仕上がるはずです。

また、この写真のように、水の中にカラジウムやアンスリウムの葉を横向きに入れて、アジサイを飾るだけで、涼しげな夏の卓上飾りも簡単に出来上がります。245mlとペットボトル半分ほどの容量が、花器として十分機能するわけです。

花器には花器として作られたもの、このように、花器として使えるものがあります。使えるかどうかの判断は、まず試してみるということです。このガラスタンブラーも、安価で手に入りやすい物の中から、東洋佐々木ガラス製のこのサイズに落ち着き、私の花器コレクションとなりました。(2021.8)

【センニンソウについて】

センニンソウは、漢字で仙人草と書くように、開花後の綿毛を仙人の髭に見立ててこう呼ばれます。常緑の蔓植物で日本や中国が原産です。クレマチスの一種ですが、花の咲く時期は夏から秋にかけてで、英語では秋のクレマチスと呼ばれています。

蔓がしっかりしているため、少し扱いにくい切り花ですが、ブーケとして楽しむのも悪くありません。秋の七草に忍ばせても良いですし、白いバラやダリアと組み合わせる場合は、節を切り分ければ上手くまとまります。

また、蔓の長さを活かして絡めながら束ねることができるのもセンニンソウの楽しさです。そのため、落ち着いた緑へと変化したアジサイや、八重咲きのアナベルがこの季節には欠かせなくなります。(2021.9)

【デメテルのリース】

オリュンポスの神々にちなんで、山ブドウのリースをバッカスのリースと呼んだように、この麦のリースはデメテルのリースと呼んでいます。環状にしたサンキライの枝を土台にして、麦だけを差し込んで茎ごと絡めた夏から秋にかけてのリースです。

そもそもデメテルとは、ギリシア神話で人間に穀物栽培を指南した豊穣神。その名には「母なる大地」というほどの意味がありますが、ロココ時代のフランスの画家、アントワーヌ・ヴァトーがデメテルの頭に麦の冠を描いていたのも、それが収穫の象徴だからです。

ちなみに、この写真のデメテルのリースはパン屋の開店祝いに仕上げました。直径が約40センチで、80本ほどの麦の穂が秋空に輝きます。新しい始まり、繁栄の象徴となりますように。(2021.10)

【聖バルブの麦】

聖バルブの麦とは、古代ローマ時代から伝わる南仏プロヴァンス地方の風習です。希望の麦とも呼ばれ、12月4日の聖バルブの日に、水を入れた皿に小麦を浸し、クリスマスの頃の芽の出方で翌年の豊凶を占います。

そこで、おうち時間が続く昨今、今年は皆さんにもこの風習を楽しんでいただこうと、小麦を小袋に詰めてご用意いたしました。20日で育つ麦の生命力に驚きながら、来年を占ってみようではありませんか。

もっとも、聖バルブの麦を知ったのは今から21年前のことで、新規に開店したパン屋のクリスマス飾りでした。シュトレンやキャンドルの灯りの側で美しく育った小麦の姿に、心が豊かになったものです。(2021.11)

【お正月のスワッグ】

新年を迎える壁飾りとして、松飾り、リースに続いて作り始めたのがお正月のスワッグです。大王松にオリーブ、金柑、シースターを螺旋状に束ね、仕上げにユズリハとナンキンハゼの種を添えています。

常緑、裏白、黄金といった縁起植物と、垂直という伝統美を意識したのはいうまでもありません。長さ約60センチで、おひとつ、4,400円。

さて、お陰様でミニ大通に根を付けて14年、レッスンを初めて20年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

えっ、店内の聖バルブの麦の発芽がいまいちですねって?まあ、そんなことはいいっこなしよ。(2021.12)

ミニ大通の並木から 2020

【ネコヤナギのリース】

ケルト語で「水辺に近い」というほどの意味があるヤナギの中で、銀白色に輝く花芽が特徴のネコヤナギは、ヒヤシンスやスイセンといった早春の花と束ねるのが定番ですが、この写真のようにリースにしても素敵です。

その作り方はいたって単純で、環状にしたサンキライの枝を土台にして、同じ方向に絡めて仕上げます。コツとしては、花芽の位置などはあまり気にしないことです。少し乱れた感じの方が美しく仕上がります。おひとつ、¥3,300。

ちなみに、ネコヤナギの花言葉は「自由」です。このリースのように、新しく作るものををどう仕上げるか。先人が考えた花の名前の語源や花言葉というのが、そのヒントになる時もあります。(2020.1)

【房アカシアの香り】

房アカシアが「ミモザ」と呼ばれるのは、19世紀、オーストラリアから西洋各地の庭園に導入された際、その羽状の葉が学名「ミモザ」のオジギソウに似ていたからで、花屋にはイタリア産が年明けから出回ります。

それは、同じ頃に国産の「ミモザ」として流通する銀葉アカシアとは違うわけです。南フランスで香料の原料として栽培されているように、こちらには強い香りがあります。また、長い葉は確かにオジキソウと間違えそうです。

そして、価格も3倍ほどしてしまいます。そうなると、リースやスワッグを作る場合、ユーカリなどを加えて安く済ませようとしがちですが、そんな事をしてしまえば、折角の房アカシアの香り、「ミモザ」の香りは台無しになってしまうのです。(2020.2)

【開店祝いのブーケ】

花贈りのひとつに開店祝いがあります。その場合に重宝するのが器付ブーケです。葉を巻いたガラス器にブーケを飾るこの様式は、場所をとらず、選ばず、空間を華やかに演出してくれます。器付ですから、いただく側も花器を用意する必要がありまん。

もっとも、高さや大きさという点においては、給水性スポンジに生けたフラワーアレンジメントに比べるとこの器付ブーケは見劣りします。けれども、折角の真新しい空間において、贈られた花がその雰囲気に調和させる事も、花屋は考えなければならないのです。

だから、新しい始まりのお祝いに贈る花に、奇抜さや流行は必要ありません。目立ち過ぎず控えめに、その季節の花を贈る方が喜ばれる事を私は知っています。贈られた人の心の中に一番残るもの、それは季節感だからです。

(2020.3)

【母の日の花贈り】

たとえば、十字軍に加わったフランスのルイ9世が、母のために花をペルシアから持ち帰ったとか、戦後の日本に駐留していたアメリカ兵が母国に花を通信配達で贈ったというエピソードを思い出すと、人は平安を望む時、花に気持ちを近づける気がしています。

それは、花が日常を慈しむ心を取り戻してくれる、身近な装飾だからでしょう。もっとも、来月には母の日がありますが、少し窮屈な今年は、花を贈りたいと思っている方が多いのかもしれません。

この写真は、昨年束ねた母の日のブーケです。小さめのバラにサポナリアやオルラヤを合わせて田園風の優しい雰囲気に仕上げました。花贈りは、贈られた以上に贈る人の心も安らぐもの。そして、手に触れれば、心がさらに鎮まるものでもあります。(2020.4)

【花のアイデア、ブーケの作り方】

先般、新型コロナウィルス禍における状況を考えて、レッスンを一定の間、休止いたしました。人との接触を減らす行為が感染拡大を抑えるためには重要ですし、何より、落ち着かない気持ちが続くばかりで、楽しくはありません。

むろん、オンラインで続けるという方法もありますが、当然、レッスンの質は下がりますし、花材を宅配する方の負担を増やしてしまいます。こんな時は、家の周りの自然に目を向けてみるなど、別な角度から花を楽しむ機会と捉えてみたいものです。

この度、簡単な花飾りやブーケ作りを、Instagram、IGTV、YouTubeで公開する事を始めました、作り方も説明しています。妄想するだけでも学ぶ事になるでしょう。秘密にしていた花のアイデア、ブーケの作り方です。(2020.5)

【私の作業台】

長さ2メートル40センチ、奥行き92センチ、厚さ3センチ。私がいつも花を束ねている作業台の大きさです。ホームセンターで購入して13年が経ち、無塗装のシナ板はあちこち古びてきました。

経年劣化といえば、それまでですが、これは皆さんが何度もレッスンを受けてくださった証でもあります。先月から公開している動画で観られるように、窓から天板に差し込む光は、ハンマースホイの絵画のように美しく反射しているではありませんか。

ブーケ作りだけではなく、時には、麻のクロスを広げて宴の卓としても重宝している私の作業台。緊急事態宣言に伴い店舗は休業しておりましたが、今月からまたこの作業台が活気付くに違いありません。トケイソウのリースが出来上がるのも、もうすぐです。(2020.6)

【花の動画について】

すでにご覧いただいた方も多いと思いますが、この5月から花の動画をYouTubeなどで公開しております。撮影、編集をお願いしているのは私の自転車仲間です。先の自粛期間中に、彼女が動画撮影の仕事もしている事を偶然知り、期せずして始まりました。

動画は、あたかも観る側が束ねているかのごとく、カメラは作る手元に焦点を当てています。作業工程をわかりやすく、花そのものが主役になる趣向です。また、必要最小限の字幕や的確な編集は、毎回、私好みに仕上がるのがありがたいところ。

これまで、トーマル峠や三国峠、上富良野町の未舗装路を一緒に走ってきた自転車仲間ゆえ、呼吸が合うのかもしれません。今後も季節ごとに撮影は続きますが、次の動画を一番楽しみにしているのは何を隠そうこの私です。

(2020.7)

【ミルトの鉢植え】

ミルトは地中海地域に自生する常緑樹で、その葉や果実からはリキュールが作られたり、料理に使われるハーブでもあります。英語ではマートル、ドイツ語ではミルテと呼ばれ、シューマンの歌曲「ミルテの花」とはこの花のことです。日本では梅のような花姿から、銀梅花とも呼ばれます。

また、聖書やギリシア神話でもよく知られていて、古くから、結婚式には欠かせない縁起植物です。ミルトの花冠はティアラの原型でありますし、少し前に、メーガン妃が持ったブーケの中には王室の庭から詰んだミルトの枝が入っていたといいます。

そんなミルトの鉢植えがこの夏初めて入荷しました。札幌では、冬の間は室内に取り込む必要がありますが、花や果実は鉢のままでも楽しめます。そういえば、サルディーニャ島では毎年8月、ミルト祭りが催されますから、今年は店前でもお祭り気分。ミルト酒を炭酸水で割って乾杯です。(2020.8)

【リシアンサスについて】

リシアンサスには、ユーストマ、テキサスブルーベル、プレーリージェンシャン、トルコ桔梗など様々な呼び方があります。ユーストマは現在の学名、テキサスブルーベルは、この花の自生地に由来、プレーリージェンシャンは、牧草地のリンドウの仲間というほどの意味です。

トルコ桔梗は、植物学者の牧野富太郎氏が「その呼び方は感心しない」と指摘したように、トルコとも桔梗とも関係がありません。でも、馴染み深い人も多いでしょう。そして、リシアンサスは、19世紀イギリスでつけられた旧学名で、花卉農家や花屋の多くが今でもそう呼んでいます。

ブーケにする場合は、ヴェンダースの映画「パリ、テキサス」に出てくる乾いた大地を思い出して、禾本科植物とともに田舎風に仕上げるのが定番です。ほら、ライ・クーダーの音色が聞こえてくるでしょう。(2020.9)

【ハンギングバンチについて】

ハンギングバンチとは、スワッグの一種で、英語で「束を吊るす」というほどの意味です。近ごろ、私達がスワッグと呼んでいる壁飾りの多くは、イギリスの花屋がいうところの、ハンギングバンチを指します。

リースやガーランドのように作りこむ必要がなく、束ねるだけで気軽に楽しめることが、ハンギングバンチの魅力です。たとえば、この写真のように、アジサイ、ユーカリ、ダスティーミラーの組み合わせは、秋から冬へと向かう季節の移ろいを感じさせます。

もっとも、このハンギングバンチも、ブーケを作る要領で茎をスパイラル状に束ねて作りますと、壁に飾った時、結束の部分が浮から見ても美しく仕上がります。リボンを用意する必要がなくなるわけです。(2020.10)

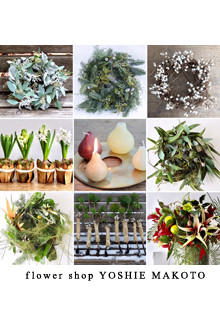

【WINTER20】

上段左、冬支度のリースは、2種類のダスティミラーとユーカリの組み合わせ。中央、クリスマスのリースは、モミとコニファーに、グロボラスの蕾がアクセント。右、ナンキンハゼのリースは長く楽しめる逸品です。

中段左、ヒヤシンスの鉢植えは、お正月に向けてゆっくりと開花します。中央、球根型のろうそくは、この写真の他に、昨年から特大も加わりました。右、ユーカリのリースは、4週類を絡めることがポイントです。

下段左、お正月のリースは、縁起植物の取り合わせ。中央、松飾りは、根引松ならではの趣があります。右、お正月の器付ブーケは、アマリリス、スイセン、金柑、お多福南天などを束ね、松葉を添えたバロック調の仕上がりです。青竹器に飾っています。(2020.11)

【四つの灯り】

「四つの灯り」は2010年から続くアドベント期間の催事です。毎年12月の第1週、福井あゆみさんが作るキャンドルを扱う5店が集って、クリスマスにまつわる商品とともに展示販売しています。

今年は新型コロナウィルス禍の中、縮小しての開催となりました。キャンドルの灯りは、人の心も明るく温かくします。少しでも不安を忘れる事ができたとなれば幸いです。

さて、お陰様でミニ大通に根を付けて13年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

えっ、キャンドルの販売といいながら、焼菓子やヤドリギが人気だったんでしょうって?まあ、そんなことはいいっこなしよ。(2020.12)

ミニ大通の並木から 2019

【ブーケ作り、リース作り】

多くの皆さんは、ブーケやリース作りに必要な事はセンスだと思われているようですが、それは違います。突然、イメージがわいて作れるというのは幻想です。言葉を知らなければ小説が書けないように、花を知らなければ作る事は出来ません。

自分が良いと思ったブーケやリースを糧にして、植生、季節、神話、宗教、民間習俗、そして、市場に流通する期間を把握する事で、より良い仕入れが出来て、美しいブーケやリースが生まれます。知識と経験が必要なのです。

しかし、ブーケやリース作りは、他人を真似る事で簡単に出来てしまう怖さがあります。今から20年前、パリから来た花屋にいわれました。「パリの花屋の真似はわかったから、あなたのブーケを見せて!」とね。(2019.1)

【ミモザをフワフワで】

ここ数年、ミモザをリースにして楽しむ花屋が増えた事もあって、ミモザは輸入品も含めて様々な種類が市場に多く出回るようになりました。とはいえ、ミモザは切り花としては日持ちがあまり良くありません。

雪国の室内ではすぐ乾燥してしまい、その輝かしい黄色はあっという間にくすんでしまいます。だから、仕入れたミモザは水揚げをした後、ビニール袋をで覆って湿度を加えて乾燥を防ぐ事が重要です。こうする事で、蕾もよく開きます。

この写真のように、そんな下ごしらえをしたミモザで作ったリースはフワフワの状態で仕上がるのはいうまでもありません。この春を祝うカーニバルの黄色を手にする時、フワフワで受け取るかどうかで、その喜びは違ってくるのです。(2019.2)

【緑のブーケ】

緑の枝葉で作るブーケの良いところはいくつかあって、まず、眺めているだけで心が安らぐという事。それから、花の質感が強調されて季節がより感じられるという点。また、飾る場所を選ばず、長く楽しめるという事も特筆すべきでありましょう。

とりわけ、春においては、枝の芽吹きや若草色のスノーボール、野菜のような球根花など様々な緑が集まりますから、ブーケ作り本来の醍醐味でもある「相反するいろいろなものを混ぜ合わせる」といった面白さが味わえます。

緑といえば、3月17日はセントパトッリックスデーで、緑を身につけて祝うアイルランドの祝祭日です。緑のブーケを飾って、ギネスを飲みなら、ドロレス・オリオーダンの歌声を聴くのが、私のセントパトリックスデー。(2019.3)

【オレンジ・プリンセス】

チューリップは花弁の特徴によって様々な呼ばれ方をします。一重咲き、八重咲き、パーロット咲き、フリンジ咲き、ユリ咲きなど、花弁の数や形から呼ばれるものもあれば、ビリデ咲き、レンブラント咲きなど、花弁の模様から名付けられたものなどです。

そんな中、この写真のオレンジ・プリンセスは、八重咲きであり、レンブラント咲きという珍しさがあります。花屋ではチューリップのシーズン最後に出回る草丈の短い品種で、花弁にある茶紫の透かし模様には、絵筆で描かれたような美しさがありましょう。

そしてご覧のように、このチューリップとスノーボールの組合せは、春の定番です。イースターのブーケとして、あるいは、サンジョルデイのブーケとして束ねる時、雪どけたミニ大通は春を迎えています。(2019.4)

【ブーケとサイクリング】

ご存知の方も多いかと思いますが、私の趣味はサイクリングで、14年ほど続いています。何がそんなに楽しいのかといえば、ブーケ作りのヒントがこの遊びには隠されているからです。

たとえば、田舎道で樹々や田園風景を眺めたり、季節を感じる花畑に出会ったりしますと、明日作るべきブーケの手本が見つかります。クリスチャン・トルチュがいうように、美しいブーケの組み合わせは身近な場所で既に存在しているのです。

それからもう一つ、天候の変化や道の間違い、パンクなど、予測不可能な事がおこります。その際、冷静な判断が必要となるわけですが、ブーケ作りもまた自然が相手。仕入れる時も束ねる時も、迷いがなくなったのはサイクリングを始めてからなのです。(2019.5)

【料理とブーケ作り】

ブーケのレッスンをしていて気が付いた事の一つに、ブーケ作りは料理に似ているというのがあります。たとえば、予算をもとに、旬の素材を吟味して、組み合わせを考えるという作は、まるで献立を考える気分です。

そして、材料を切り分け、主役、脇役、アクセントとなる花や枝葉をテーブルに並べる下処理は、料理でいうところの下ごしらえ。そう考えていたけければ、初めての方でも段取りを知ればブーケは上手く束ねられるのです。

先日、花婿がブライダルブーケを作る機会がありました。新郎が天ぷらを揚げる仕事をしていたので、折角だから束ねてみましょうとなったのです。初めてとは思えない手際の良さ。やはり、料理とブーケ作りは似ているのです。花嫁をより幸せに導きました。(2019.6)

【フランボワジエについて】

フランボワジエとは、フランス語で木苺の木というほどの意味で、新芽の鮮やかな緑とプリーツ状の葉が美しい花材です。フランス語名で流通しているのは、この枝葉がフランスの花屋で昔から広く使われているからでしょう。

木苺の葉なんて庭にあると思うかもしれませんが、重要と供給で成り立つ花屋では入手が難しいものが多くあります。フランボワジエもそのひとつで、札幌の市場にはこの夏から本州産が少しずつ入荷し始めたのです。

もっとも、北海道でも長沼町の若い生産者がフランボワジエの栽培を始めるようで、先日、出荷してほしい時期や葉の大きさなどをお伝えしました。こういった生産者との繋がりは、ブーケをより季節感のある自然な仕上がりに近づけてくれます。(2019.7)

【グラジオラスのブーケ・ファゴ】

夏から秋にかけて庭を彩るグラジオラスは、長い花茎の先に複数の花をつける事もあって、どちらかといえば、大きな花飾りやブーケに向いています。そのため、日頃は取り扱う事がほとんどありませんが、真夏に作りたくなるのが、グラジオラスのブーケ・ファゴです。

この写真にように、切り分けたグラジオラスを垂直に束ねて、パニカムを少しだけ添えて仕上げます。ファゴとはフランス語で薪や薪束というほどの意味で、ブーケは自立しますから、水のはったお皿に置けば暑い季節でも一週間ほど楽しめるというわけです。

もっとも、このブーケは1995年にクリスチャン・トルチュが雑誌でも紹介していたことがありますから、ご存知の方もいるかもしれません。グラジオラスだからこそ出来る美しいブーケです。(2019.8)

【出張レッスンについて】

出張レッスンの始まりは、今から20年ほど前の事で、ギャラリーからの誘いで参加した企画展示がきっかけです。併設するカフェにおいて、飲み物付きで、スパイラルブーケ作りを体験していただくというものでした。

その当時、花を教えるといえば、場所は文化センターなどで、内容は資格取得やデザインを目的とする事が一般的だった時代です。その日限りのその場所で、季節を楽しんだこの時のレッスンは、どこか自由で新しさもあって、私の気質にぴたりと一致しました。

その後も遠く地方に出向いたり、野外で行なったり、料理教室と一緒だったり、ありとあらゆる場所で行なってきた出張レッスン。来月は厚真町の古民家を訪れて、板の間に座って秋のリースを作ります。(2019.9)

【シクラメンについて】

プリニウスの時代には薬草として、バロック時代のヨーロッパでは食用だったシクラメン、正確にはペルシア由来のシクラメン・ペルシカムも、今では秋から春までを彩る観賞用の鉢植えとして多くの品種が出回っています。

株の大きなものであれば、茎を螺旋状に引き抜いて切り花として小さなブーケに。また、美しく乾燥する白い花はリースの素材にもなります。むろん、葉を巻いたガラス器に入れて飾れば、ちょっと洒落た贈り物にもなるわけです。

ちなみに、秋のコッツウォルズなどではシクラメンの絨毯が見られますが、あれは原種でヨーロッパ由来のシクラメン・ヘデリフォリウムです。その名の通り、葉の形がアイビーに似ていて、私たちが知るこの写真のシクラメンとは種類が異なります。(2019.10)

【モミのガーランドについて】

ガーランドとは、紐に植物を括りつけた花飾りのひとつです。その歴史は古く、紀元前からあったといわれており、花網、花輪、花冠などの意味があります。今日ではクリスマス飾りとして、私たちに馴染み深いのはいうまでもありません。

たとえば、毎年11月中旬、アメリカのオレゴン州から上質なモミ枝が市場に入荷します。多くの花屋はこのモミを使って、リースやスワッグ、そしてこの写真のように、ガーランドを準備するわけです。

リトアニア産の細く目立たない麻紐を用いて長さ70センチ程に束ねて仕上げれば、壁飾りとしてはもちろんの事、卓上飾りとしてもお使いいただけます。おひとつ、¥5,500。期間を決めての予約販売です。(2019,11)

【ヤドリギの幸せ】

フランスの新年には、ヤドリギを飾る習慣があります。寒さに凍えた妖精がこの植物に移り住む逸話があるからだそうで、家に招き入れれば幸運が訪れるというわけです。

そんなエピソードを思い浮かべながら、今年もヤドリギを仕入れました。切り分けられるのは鮮度が良い証です。妖精が沢山居るにちがいありません。小分けにして販売しております。

さて、お陰様でミニ大通りに根を付けて12年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

えっ、この秋の怪我で髭が剃れずにいたところ髭面が似合うと言われて調子に乗っているでっしょうって?まあ、そんなことはいいっこなしよ。(2019.12)

ミニ大通の並木から 2018

【柿渋染めの花鋏入れ】

レッスン中のある時、花鋏入れが話題に上りました。買った時の箱に収めていたり、タオルに包んでいたり、ペンケースを転用したりと、皆さんお気に入りがなかなか見つからないご様子。そこで、出来上がったのがこの柿渋染めの花鋏入れです。

製作を依頼したのは柿渋染めの専門、キクチジュンコさんで、どれひとつとして同じものがないのも魅力的。素敵に仕上げていただきました。何でも、フランスや東欧などの丈夫な古布を素材にしているそうで、しっかりした作りは花鋏を安全に持ち運べます。

また、見えない内張の仕上がりがお見事なのは、キクチさんのお人柄でありましょう。10周年を記念したオリジナル商品ではありますが、まずはレッスン参加者のお手元へ。(2018.1)

【白磁の花器】

この白磁の花器は開店10周年を記念して出来上がったオリジナル商品です。製作を依頼したのは、ブーケレッスンがご縁で知り合った陶の専門、内藤美弥子さんで、どれひとつ同じものがないのも魅力的、素敵に仕上げていただきました。

何でも、ロクロを引かず、型も使わず、削る事で磁土を成形しているそうで、なるほど、この静謐で歪みのある輝きや、接地面の美しさ、そしてどこか古くて新しい印象は、そういった独自の技法から生まれているというわけす。

白磁の花器はおひとつ、¥9,720から。控え目ながらも芯の通った彫刻的な佇まいは、20世紀イタリアの画家、ジョルジョ・モランディが好んで描きそうではありませんか!きっと、花をより美しく飾っていただけます。(2018.2)

【スイートピーについて】

プラントハンターがシチリア島でスイートピーを見つけたのは19世紀のこと。それゆえ、この花は聖書やバロック絵画には登場しません。イギリス王、エドワード7世が好んだように、アール・ヌーヴォーの時代に流行し、今日の花屋に並んでいます。

和名は麝香連理草。連理草が夏の季語であるように、初夏の野原で這いつくばるのが本来の姿です。ところが、日本では卒業式シーズンに合わせて春に出回りますから、つい花屋はチューリップなどと束ねてしまいます。

でも、この花の美しさが際立つのは、芍薬やバラとの組み合わせです。もし3月に束ねるなら、スイートピーを主役にして、それも25本は使ってシチリアの田園を意識すれば大丈夫。香り漂う素敵なブーケが出来上がります。(2018.3)

【母の日アンケート】

先日、インスタグラムを利用して、アンケートを行いました。白とピンク、2種類のブーケから母の日に贈るならどちらの色かという質問です。結果は44:56でピンクが白をわずかに上回りましたが、ほぼ同等といえましょう。

きっと、どちらも愛情豊かなバラのブーケである事と、日本で作出されたこのロゼット咲きのバラは、感謝を伝えるのに相応しい美しさがあるからかも知れません。贈っても、贈られても、そして束ねても幸せな気分になるわけです。

白ならシェドゥーブル、ピンクならアムルーズ・トワやエレガント・ドレスといった品種を選んで、スノーボールと空木の枝葉を加えれば、母の日に贈るブーケが今年も出来上がります。(2018.4)

【ライラックのブーケ】

ペルシア語で花を意味する「lilak」が語源のライラックは、現在のイランが原産で、冷涼な地域で育つ花木です。私の住む札幌では市を象徴する木でもあり、新緑が美しくなる5月の終わりとなれば、その芳醇な香りが街に漂います。

花屋では、冬の間からオランダ産が並びますが、これからの時季に、少しだけ出回る地物のライラックをたっぷり使ったブーケは年に1度の喜びであり、札幌の花屋の特権でもありましょう。

この写真のように、美しいリラ色を引き立たせるべく、リョウブとスノーボールの緑を加えて束ねるのがここ数年のお気に入りです。出来上がったブーケをミニ大通のベンチに置いたら、ハート型をした葉とともに、緑溢れる5月の札幌に幸せを与えてくれます。(2018.5)

【スモークツリーのリース】

スモークツリーは雌雄異種の落葉樹で、花屋には初夏から秋に出回ります。とりわけ、その名が示す通り、開花後の花柄が煙状になった雌木においては、かれこれ30年ほど前から、初夏のフラワーデザインの花材として欠かせない存在です。

ただ誤解を恐れず申せば、このヒマラヤ原産の花木はユーカリのように存在感があり、花柄は20センチほどありますから、ブーケにするよりもリースにする方がその良さは引き立ちます。また、彩度の低い赤や緑の色の花柄が美しく乾燥する事も魅力的です。

その作り方は簡単で、環状にしたサンキライの枝に、葉を取り除いた花柄を絡めれば、スモークツリーのリースはあっという間に出来上がます。直径約27センチで、おひとつ、¥5,400。飾る場所を選ばない、涼しげな夏のリースです。(2018.6)

【花冠について】

写真はつい最近仕上げた花嫁の花冠で、子供の頃にタンポポやシロツメクサを摘んで遊んだ事や、トーベ・ヤンソンのムーミンに出てくるスノークのお嬢さん、あるいは、チェコの映画「ひなぎく」を思い出しながら作りました。

要領はリース作りと同じで、環状にしたサンキライの土台に、スモークツリー、ミズキ、カモミール、グロゼイユ、クレマチス、アイビーの順に絡めれば、その姿は、さしずめ花のティアラといった趣です。持てばブーケとして、置けば卓上飾りとして楽しめるのも花冠の魅力でありましょう。

そういえば、花冠は英語でカローラといいますが、日本の大衆車に同様の名前がありました。花冠が古代ローマから人々にとって身近な存在だったので、そう名付けられたのかもしれません。初期のエンブレムはCの文字の上に3つの花、花冠のデザインでした。(2018.7)

【ヒマワリのブーケ】

俳句でいう季語のように、ブーケにおいてもその季節に相応しい花、誰もがその季節を感じる花というのがあって、夏といえば、ヒマワリもそのひとつです。漢字では向日葵、日回と書き、外国語や学名でも太陽と関連しているように、太陽の眩しい季節が良く似合う花でありましょう。

もっとも、ヒマワリはキク科の花で、暑い時期ですと器の水が濁って茎が腐りやすくなるため、水替えの手間が増えますから、わざわざブーケにするまでもないと考えたくなります。ところが、最近の切花向けのヒマワリは色や形も豊富で、束ねたくなる品種も少なくありません。

写真は「ホワイトナイト」という新品種で、少し白を感じるこのヒマワリは、西洋潅木の若い果実と良く合います。とても涼しげで、もう少し生産量が安定したら、レッスンのプログラムに加わえて、皆さんにも束ねていただきたいものです。(2018.8)

【私の花器コレクション・9】

この黒いモノリス型の花器は、石神照美さんの作品です。高さは15センチほどで使いやすく、この無機質な陶の質感は花の美しさを引き出します。また、何も飾らなければ、曖昧な壁として空間にこっそり佇むのも石神さんならではです。

石神さんといえば、小さな白い家や塔が並ぶ、パースペクティブな展示があります。それは例えるなら、ヴィム・ヴェンダースの映画「ベルリン・天使の詩」の天使のごとく、陶の街を俯瞰しながら優しく見守るという仕掛けです。

もっとも、そんな事を述べていたら、この夏、石神さんの個展にそのヴェンダース監督が訪れて、彼女の花器を手にしたというドイツの土産話が届きました。なるほど、先の映画に習えば、きっと石神さんも、かつては天使だったにちがいありません。(2018.9)

【ブーケ・サファリについて】

この写真は、つい最近仕上げた花嫁のためのブーケです。依頼では、ススキの仲間であるパンパスグラスを主役に、スワッグとして残せる事が条件でしたから、それならばと、長く楽しめて美しく乾燥する花束、ブーケ・サファリとして仕上げました。

もとより、フランスの花屋で1990年代に一斉を風靡したこのスタイルは、南アフリカの土着的な花を取り入れるのが特色です。日持ちがするので、当時はどちらかといえば、店先に並ぶ作り置きのブーケといった印象でしたが、近ごろは、壁飾りにもなるブーケとして見直されてきた事は、皆さんも良くご存知でありましょう。

ちなみに、サファリとはスワヒリ語で「長い旅」というほどの意味ですから、この一見すると風変わりに見える花束は、二人の門出をより後押ししたにちがいありません。(2018.10)

【ローズヒップのリース】

ローズヒップとはバラの果実のことで、ヒップそのものが「ノイバラの果実」という古い英語から派生した単語です。ドッグローズやハマナスなど、野生のバラ、とくに一重咲きのバラに多く見られます。

その赤い果実は、プリニウスの時代から、薬用や美容、あるいは食用として私たちは恩恵を受けてきましたが、今日の花屋においては、リース作りの素材としても欠かせない存在です。

この写真のように、さまざまな種類のローズヒップで仕上げたリースは、直径25センチほどで、おひとつ、¥4,320。昨年から作り始めたこのリースは、晩秋から近づくクリスマスまで、季節の移ろいを感じながら楽しめます。(2018.11)

【ユーカリの蕾】

オセアニアが生んだ特異な植物のユーカリの旬は11月からクリスマス頃です。その語源が「良い蕾」というほどの意味で、蕾はがくと花弁が合着し蓋状になっていて果実のようにも見えます。

これが、花屋にとっても「良い蕾」で、ブーケやリースのアクセントになるのはいうまでもありません。たとば、この写真のように、針葉樹と束ねれば、緑のブーケ、あるいはスワッグとして大いに楽しめるのです。

さて、お陰様でミニ大通りに根を付けて11年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

えっ、6月から8月まで日曜日も休みにしたのは、自転車に乗るためでしょうって?まあ、そんなことはいいっこなしよ。(2018,12)